デザインセンターに配属された新入社員が、学生時代の作品や研究成果を披露する会が開催されました。毎年この時期に開催されているこの会は、新入社員の自己紹介の場を兼ねて開かれているもの。今年は4名が参加し、プレゼン方式でそれぞれの制作活動や作品を紹介しました。

湯野拓也さんは、持続可能な社会に向けたアプローチを2つの作品に込めたと話し、手がけた作品を紹介。「Poiesis - ヒグマ」は、素材の購入も電動工具の使用も禁じられた条件下で制作されたという課題作品。杉の樹皮を中心に、目玉はどんぐり、瞼は木の節を使うなど、自然素材のみで構成されたこの作品は、最終的には土に還ることも見据えられており、ものづくりと自然との調和を体現しています。

もう一点は、アナログな魅力の探求をテーマに、「ゼンマイを動力とした動くオブジェクト」と題した卒業制作。愛知県犬山市のからくり人形師・玉谷庄兵衛氏へのリサーチを踏まえて、エスケープメント(機械式時計に用いられる脱進機)機構を用いた動くオブジェで、機構から動きが予測可能でありながらなぜか心を打つ構造美を提示しています。湯野さんは、今後デザイナーとして、「プロダクトデザインは、近年、多様な表現が可能になっている。そうした背景を受けて、製品そのものが持つ本質的な魅力とは何かを深く理解してデザインしていきたい」とアナログ機構の持つ本質的なデザインの魅力に影響を受け、決意を語りました。

篝 佑伽さんは、地域性や生活、医療といった社会課題に取り組んだ多彩なプロジェクトを紹介。卒業制作「99(つくも)」では、食育の観点から地場産業と学校給食をつなぐものとして、香川漆器を使った給食器を提案。「素材の性質を活かしながら、子どもたちに地域への関心と物を大切にする姿勢を育てることを目的としました」と説明しました。

続いてプレゼンした「CULLA」は、美大生の制作活動をサポートする椅子としてデザインしたもの。自分好みの高さに調整でき、制作ツールの収納機能も備えるなど、「美大で過ごす時間を豊かにする」仕様となっています。一方、観光体験をもとにAIと共にショートストーリーを生成するという「綴」は、物語創出型サービスのデザイン。プロダクトだけでなく多彩なデザイン提案を行ったことを紹介しました。

最後に解説した修了制作「SOTTo」は、過疎地域の医療課題に向き合った研究プロジェクト。IoT見守りデバイスや、タッチディスプレイによるコミュニケーション支援など、「2040年を見据えた」持続可能な地域医療のあり方を提案するもので、篝さんは「自分の出身地も過疎化が進んでおり、祖母も生活に介助が必要な状態で母が介護している。一方で、「住み慣れた土地に住み続けたい」という願望は誰にもあり、家族の願いを叶えられるサービスやデバイスがあればと思いデザインした」と話しました。

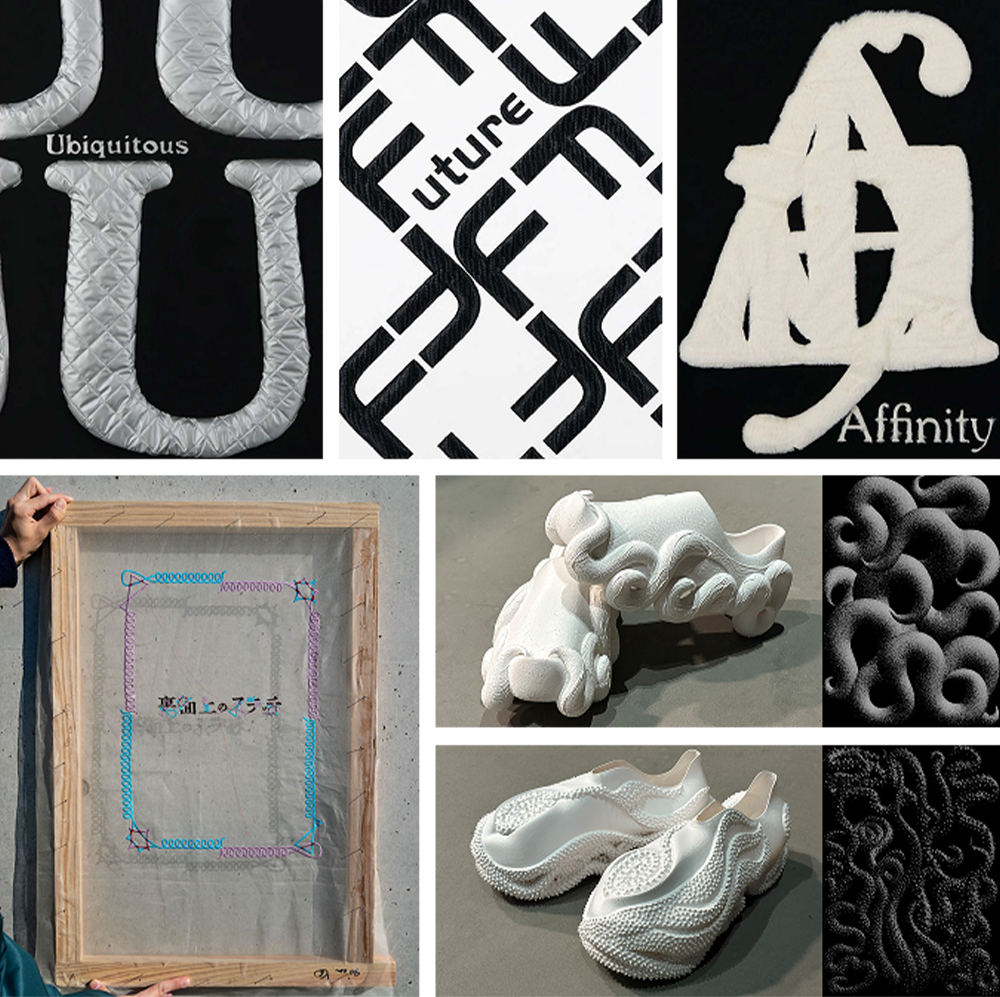

國久頌竜さんは、メディア芸術やグラフィックデザインを学びながら、両者の架け橋となるような創作を目指してきたと自己紹介しました。そんな國久さんの学部時代の作品のひとつが、フォントの印象を触覚的に表現した「Touch type」。「デジタル化によって需要が低迷するポスターの価値を再発見するため、ポスターの「モノ」という特性を活かして何かできないかを試行錯誤していた」という作品で、書体を立体化し、文字のもつ印象を視覚・触覚で伝えています。

また、卒業制作展のプロモーションでは、実行委員の要望を組みながら、作品が完成に至るまでの過程や文脈を大切にする学科の傾向から、作品のビジュアルだけでない裏側の部分を強く感じ取ってもらえる展覧会を目指したと説明。作品の裏側を「刺繍の裏面」になぞらえて制作したという透明布に刺繍を施したポスターや裏面が透けるDMなど、各種グラフィックデザインを紹介しました。

大学院制作では、生物の進化をモチーフとした「靴」の造形に挑戦。草食動物の角やタコの足、鳥の翼といった自然界の形態を参照し、機能と美意識の境界を再解釈した造形物を制作したと、実物を展示して説明しました。「使う人のことを考える客観性と、自分の強みでもある独創性のどちらも大切にして、これからもデザインしていきたい」と語りました。

佐藤鈴子さんは、手がけたプロダクトデザインをダイジェストで紹介。そのうえで、「新しい豊かな生活とは何か」を自問し、自身の過去や感情に向き合う作品として、卒業制作である「Trumteeep」について、実際に演奏をしながら説明しました。かつて吹奏楽部でトランペットを担当しながらも、「毎日人より多く練習をしても、正解である『美しい音』にたどり着けなかった日々を思い出してしまい、敬遠していた」という、楽器への記憶をテーマにしたこの作品。音の美しさをあえて考慮せず、廃材を用いてトランペットの構造を再構成したと話す佐藤さんは、用意した実物を使って実演し、「ヘンテコな音で過去の自分のトラウマを乗り越えられる気がした」と話しました。

また、彼女の卒業制作「The Sounding Tree」は、風や葉音など自然音の再現を目指した打楽器。都市生活で失われがちな「穏やかな音」の表現を目指したという作品について、打楽器奏者による演奏の動画とともに提示しました。

プレゼンの後、堀切デザインセンター長がコメント。個々の作品について触れたうえで、「学生時代は自分の衝動や思いをかたちにすることに一生懸命だったと思う。一方で、これからプロのデザイナーとして、何が原動力になっていくかを考えると、やはりそれは『使命感』ではないかと思う。しかし、その使命感が強すぎて、楽しめなくなってしまったら本末転倒。楽しんでデザインすることも大事にしてほしい」とメッセージを送り締めくくりました。