おふたりが籍をおくソリューションデザイングループとは、どんなことを担うグループなのでしょうか?

河本富士フイルムが持つさまざまな高機能材料や素材をデザインと結びつけ、新たな価値を提案したり、新規にビジネスを創出したりすることをテーマに活動しています。取り扱う材料の大半はまだ出口の見つかっていないものです。どうすればそうした材料を社会に届けられるかを考え、プロトタイピングし、世に発信していくことがミッションです。

まだ製品になっていない材料の社会実装をインハウスデザイナーが手がける例はあまり聞いたことがありません。

河本確かに特殊かもしれません。でも、僕らは化学とデザインをつなぐ仕事がしたくて富士フイルムに入社しました。富士フイルムのデザイナーであれば、材料や素材を開発する研究所とも深いつながりが持てるという利点がありますから。

「CLAY material LAB」というプロジェクトを始めた経緯を教えてください。

小杉山プロジェクトを構想したのは僕が入社して4年目、河本さんが7年目に差しかかった頃でした。ソリューションデザイングループの仕事は、材料や素材の発掘に始まり、レシピの考案といった用途探索や先行提案などのデザイン開発、さらに「使ってみたい」と思ってくれた顧客への対応まで多岐にわたります。ただ、使ってみたいという顧客が現れると顧客の求める表現をいかに実現するかといったオペレーションワークが主となり、クリエイティブ的な業務が減少してしまうという課題を感じていて。そこで河本さんと、「僕らが本当にやりたかったのは何か?」「材料開発に関わるクリエイターとしてのあるべき姿とは?」ということじっくり議論しました。

そこで至った結論とは?

小杉山顧客が主体になるのではなく、自分たちが主体となって材料や素材の魅力や機能を発信していく活動をしていこうと。そして、社外のクリエイターや社内の人たちからも、「この人たちに頼んだら何か面白いことができる」と思ってもらえるようになろうということでした。そのための認知獲得を目指して立ち上げたのが「CLAY material LAB」です。

河本もうひとつの考えとして、開発がストップしてしまった材料や既存技術の新たな可能性をクリエイティブの視点から再び光を当てたいという想いがありました。そのためには新たな可能性を提示し、素材の認知度を上げていく必要があります。そうしたことも、材料開発に近いところにいる自分たちなら可能なのではないかと考えたんです。

どんなことに気を配りながら活動しているのでしょうか?

河本いちばん重要なのはいかにして研究者から信用を得るかです。材料開発の分野は面白そうだからといって好き勝手にやれるわけではありません。「楽しそうだから付き合う」という関係性ではダメだと思っています。研究者の困りごとを解決するサポート役のような関係から始めて、最終的には彼らから「ありがとう」と言ってもらえるような存在になりたい。そのためにも、研究所のロードマップをきちんと見据えながら、クリエイティブ戦略を立ていくことが不可欠です。

小杉山僕は研究者の想いに「並走する」という感覚を大事にしています。

昨年、今年とすでに2回、プロトタイプを披露する展示会を開催しています。

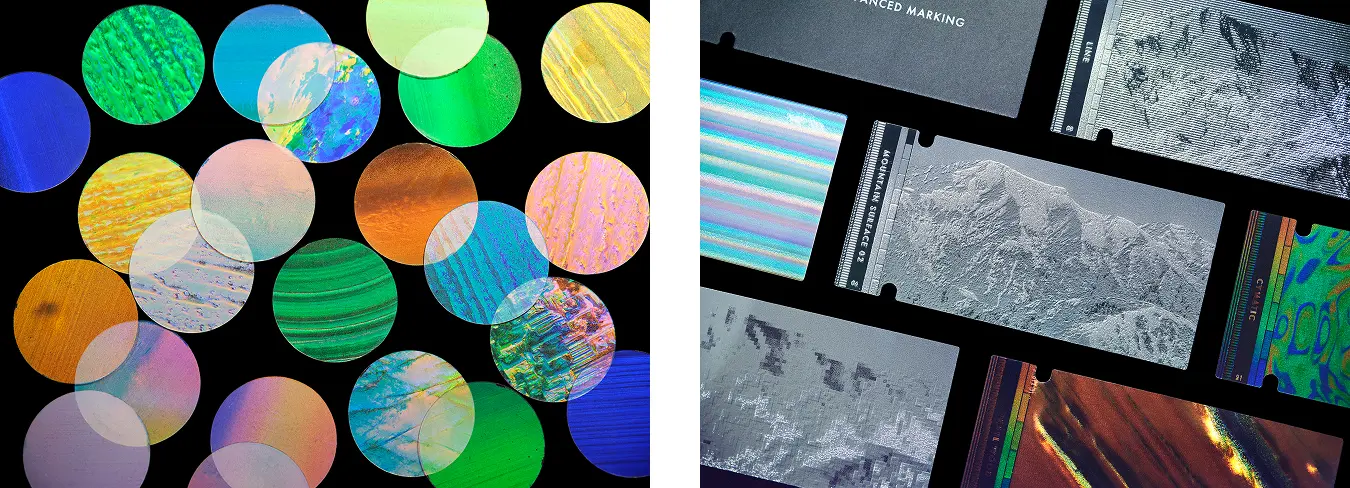

河本僕らの強みは、材料技術を体験できるプロトタイプをつくれる点です。「ブリコラージュ」と呼んでいて、集めた材料をまとめて、それをスピーディに体験に落とし込むんです。言葉だけのプレゼンにはぜったいにしたくなく、展示会では体験した人が思わず「ワオ!」と驚いたり感動したりするものを見せたいと思っています。

小杉山もしかしたら、そこが研究者からいちばん求められていることなのかもしれません。研究者はいかにして材料の性能や品質をよくするかに注力し、僕らはその材料をいかに美しく、あるいは感動のレベルにまで引き上げるかに注力しています。

展示会を開催してみてどんな手応えがありましたか?

河本昨年はプロジェクト立ち上げのトライアルだったため、デザインセンターの敷地の一角を会場に、招待者のみの完全予約制で行いました。お呼びしたのは、デザインセンターとつながりのあるクリエイターやアーティスト、素材加工メーカーの人たちです。

小杉山きちんと技術のことを理解し、顧客というよりも「この技術を世に知らしめたい」という想いを共有してくれそうな人たちに声をかけさせてもらいました。

河本来ていただいた方には僕らが付きっきりで丁寧に説明するよう心がけました。その甲斐もあって、第一線で活躍されているクリエイターやアーティストの人たちから「ここまで材料技術の研究に入り込んでいるデザイナーは見たことがない」と言ってもらえたのはひじょうに励みになりました。社内にもファンができ、彼らの応援もあって、今年は社外スペースでの展示を実現することができました。

今年の展示ではSTUDIO BYCOLORの秋山かおりさんをデザインディレクターに招き、高機能材料が持つ表現の可能性をさらに深化させたプロトタイプを披露しています。

河本いよいよ技術が使えるという状態のレシピができた段階で、それを外部のデザイナーがどう料理してくれるか。自分たちも見てみたいという思いがあったんです。こういうことができるという技術のオプションを僕らが用意し、それを秋山さんという第三者の視点で料理に仕立ててもらった感じです。

小杉山秋山さんのコネクションを通して新たな客層とつながれたのも大きな成果だと感じています。

見た人が思わず「ワオ!」とうなるようなプロトタイプを目指しているという話がありましたが、活動するうえでそれ以外に意識していることはありますか?

河本「アート」という言葉を大事にしています。技術を徹底的に掘り起こしていくアプローチが、自らの内面と向き合い考えを深掘るアート思考と似た感覚があります。

小杉山扱う技術や材料にもよりますが、少なくとも今僕らが手がけている「構造色インクジェット技術」と「高輝度メタリックインクジェット技術」についてはアーティストの新たな「画材」になり得るという確信があります。その意味でもアートとの親和性が高いと考えています。

これまでの取り組みを振り返って、特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

河本富士フイルムには研究者を対象とした研究所内の表彰制度があるのですが、そこで昨年、僕らが表彰されました。5年近く一緒に取り組んできた研究者が推薦してくれたことがきっかけでした。研究者に活動が評価してもらえたのはすごくうれしかった。

小杉山いろんな人が僕らの活動を応援してくれていますが、特に上司を含めチームワークの良さに感謝しています。上司は自分たちの声をきちんと聞いてくれるだけでなく、社内外の関係者を巻き込み、僕らがクリエイティブに集中できる環境を整えてくれています。このプロジェクトの立ち上げにも尽力してくれました。

プロジェクトの面白さに惹かれて入社を志望する人が今後出てきそうですね。

河本富士フイルムでしか叶えられない想いを携えて来るのであれば意味はあると思います。ただ、興味の湧きにくいテーマを扱うことも少なくありません。論文を読み砕いて、技術のアーカイブを作成するなどといったことは地道な作業の積み重ねです。好きなことをするためには泥臭い仕事も厭わない、そういう姿勢が不可欠です。

小杉山空想で終わらせない。材料技術や素材の新たな価値を世の中に届けたいという夢があるからこそ、僕らも愚直に頑張れているのだと思います。

- Text by Masahiro Kamijo

- Photo by Sayuki Inoue