薬の鑑別を支援するシステムとはどのような製品なのでしょう。

黒田アプリ、スマホ、専用の撮影台という3つで構成されたシステムで、入院患者が持参する服用薬を専用の撮影台に載せてスマホで撮影し、独自のAI技術で瞬時に高精度に識別する機能を有する製品です。薬剤師が目視で行っている鑑別業務をサポートすることが期待されています。

これまで市場に同様の製品はなかったと聞きました。ある意味、ゼロからデザインを考えなくてはならないわけですが、そうした役割を担うことになったときの心境を教えてください。

黒田参考になる製品がないと聞いて、最初は不安な気持ちがありました。でも、いざ開発が始まってみると、類似製品や競合がないぶんイメージに引っ張られることがなく、逆に先入観なくデザインできてやりやすいと感じました。

医療機器やその関連製品の場合、実体験から使用シーンを想像できることが限られます。どんなところからデザインワークは始まったのでしょうか?

黒田まずは現場観察です。ただし、先ほども話したように市場にこれまでなかったものをデザインするわけなので、病院に行っても使っている様子を見ることはできません。そこで、目視で薬を調べる既存の鑑別作業の流れを確認することから始めました。

現場を観察することで得た気づきとは?

黒田最初は、錠剤の刻印をスマホのカメラで読み取り、薬を識別するシステムだと聞いていました。その話を聞いて、鑑別するための画面のUIをデザインすればいいと思ったんです。でも、実際の運用現場を見ると、鑑別の作業は、依頼書が届き、それを受け取り、患者のIDと紐づけて、ようやく鑑別作業が始まる。さらに薬が特定できたら、それを電子カルテに入力するという一連のフローまでが業務になっていて、鑑別するための画面をデザインしただけでは効率化につながらないことがわかりました。もしかすると、スマホを取り出して、写真を撮ってという新たな作業が発生し、かえって手間となる恐れがありました。どうしたら鑑別の前後を含む作業全体のワークフローを効率化できるか、それを考えることからデザインがスタートしています。

UIのデザインを決定していくうえで特に注視した点を教えてください。

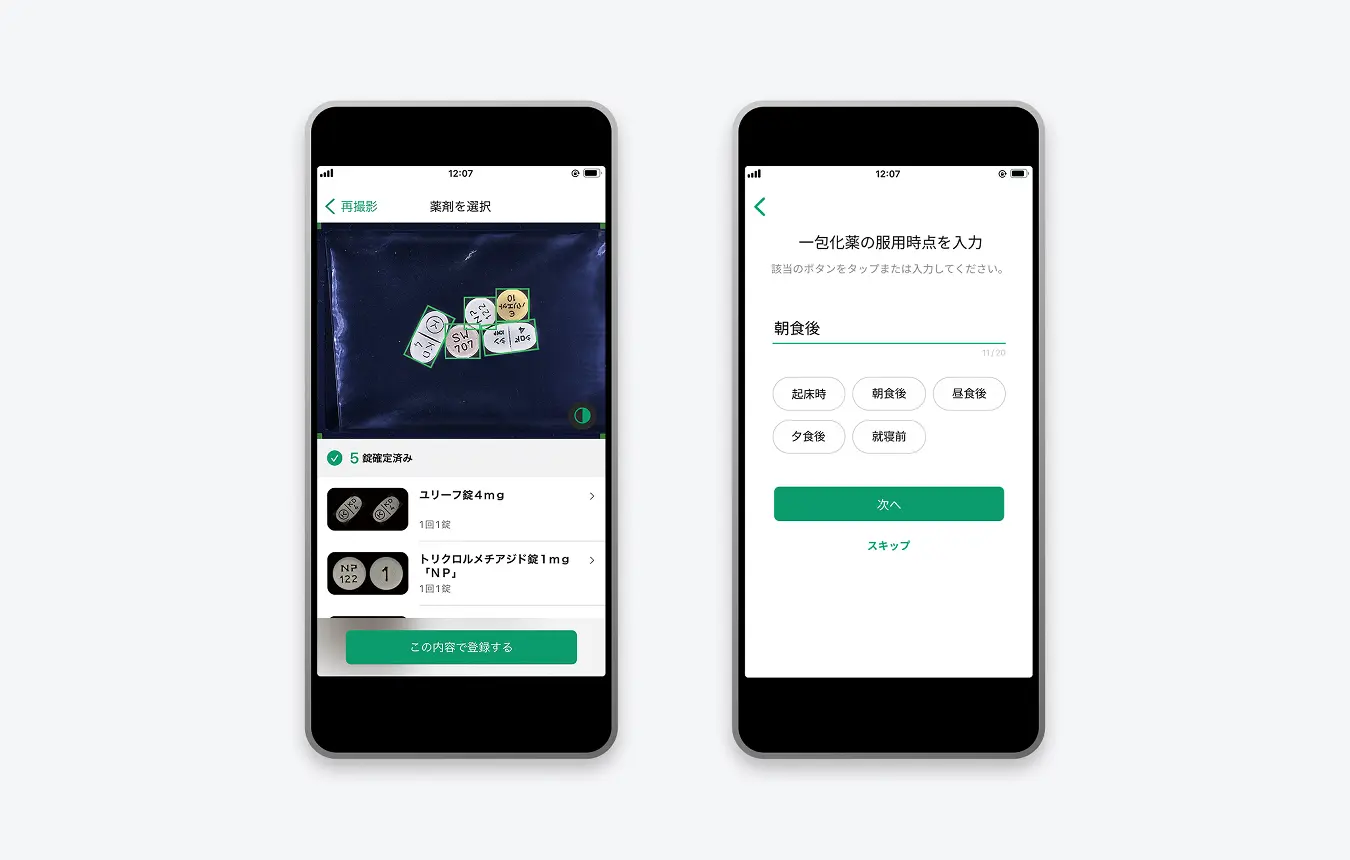

黒田ひとつは、薬の視認性を高めることです。撮影した薬とAIが出す候補の薬を比較する際、画面上のどこに画像を置くと見比べやすいか。素早く比較できることが、作業の時間短縮に直結するため、配置と表示の大きさについて何度も試作し、自分自身でも確認しながら検証しました。

もうひとつは画面遷移の設計です。ひとつひとつの画面デザインにもこだわっていますが、全体のフローを考慮し、どの入力作業を最初に行うべきか、画面操作の順番を決めていくのにかなり苦労しました。薬の鑑別では、服用する量や「朝食後」などの服用タイミングに関する情報を入力することも必要になります。当初はそうした情報を最初に入力するよう設計していましたが、自分がいざ使ってみると、薬の鑑別をしたいのに、いっこうにその画面が現れず、すごくフラストレーションを感じたんです。そこで、最初に鑑別するための画面が出るようにしました。どの順番で画面を出すと、使う人がイライラせず、かつ早く作業が終わったと実感してもらえるか。そう感じてもらえる画面遷移の設計も苦心した点です。

画面のUIデザインで工夫した点はどんなところでしょうか?

黒田画面のどこをタップすれば操作が完了できるかが一目でわかるようにするなど、一画面に載せる情報をすごく絞りました。それが、「自分でも触れそう、使えそう」という気持ちを抱かせることにつながっていると考えています。

盛り込む情報を最低限に絞り込んでいるわけですね?

黒田「最低限」というより、「必要十分」という言葉のほうが近いかもしれません。医療の現場で使われるものなので、どんなに長くても薬の名前は省略してはいけない。画面から溢れそうになっても「……」で省略せず、正式名を載せるようにしています。逆に、この画面で見せなくてもいいものは隠しています。必要十分な情報が何かを吟味して取捨選択をしました。

製品発売から1年少しが経過しましたが、この製品のデザインに関わって改めてよかったと思うことは何でしょうか?

黒田薬剤師の方だけでなく、看護師の方からも「これは使えそう」と言ってもらったことです。当初は薬剤師の鑑別作業をサポートするツールとしてデザインが始まりましたが、専門性の高いツールにありがちな「どう扱えばいいかわからない」というものになると導入のハードルが高くなるので、それは避けたいと思っていました。意識したのは誰もが触れられるようなデザインです。それが功を奏して、普段薬の鑑別業務に携わらない人からも「使えそう」と思ってもらえたのはすごく嬉しかったです。

シンプルな画面設計など、「すべての人に使いやすい」というUIデザインの基本理念の実現がそうした印象を生んでいるのでしょう。

黒田実際、医療現場では人手不足もあり、タスクシフトを進める動きがあります。薬の鑑別業務も、最終的なチェックのみを薬剤師が行い、一次鑑別は薬剤師以外の人が担当する試みを実践している医療機関があると聞いています。そうすることで限られた薬剤師のリソースを他の業務に回すことができます。

システムが普及することで社会にもたらすインパクトはさらに広がりそうですね。

黒田これまでさまざまな病院の現場観察に行きましたが、そこで感じたのは、医療従事者の皆さんがすごく慌ただしく仕事をしていることでした。同時に、目の前の仕事に手一杯で、症例集めなど自身の研究に充てる時間が少ないことも知りました。私たちがデザインする製品が働く時間の短縮につながるだけでなく、これからの医療の発展に向けた探求の時間を増やすことにも貢献できるかもしれない。それは周り回って、未来の医療の質の向上というかたちで私たちに還元されるはずです。そういう循環の一部にデザインが貢献できたら嬉しいです。

黒田さん自身のデザイナーとしての探究心は、今どんなところに向いていますか?

黒田特に医療関連のデザインに携わって思うのは、プロダクトやサービスを良くするためにはデザイン以外の視野の広さが不可欠だということです。UIデザインのスキルを上げるだけでは不十分で、医療現場のことを熟知し、そこに導入する製品の企画意図や背景までをきちんと読み解かないと医療従事者の期待に応えるような提案はできません。場合によっては特定の分野に向けたデザインが思いもよらない分野につながっていくこともあります。そういう意味で自分がデザインで関わった分野以外にも広くアンテナを張り、興味を持って知ることを心がけるようにしています。

- Text by Masahiro Kamijo

- Photo by Sayuki Inoue